作为中国古代“篡位者”的代表,王莽一直为传统价值观所不容,他创立的新朝被视为伪政权,他推行的改革被讥为荒唐乱政。甚至他在“篡位”之前谦恭克己、兢兢业业的表现,也被认为是为篡位做铺垫的伪装矫饰。那么,历史上的王莽究竟是怎样的一个人?他所处的究竟是一个怎样的时代?他是怎样走上最高权力又缘何身死国灭?本期王立新老师为你揭秘,王莽,真的只是个卑鄙的“篡位者”吗?

王莽画像(资料图)

赠君一法决狐疑,不用钻龟与祝蓍。

试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

周公恐惧流言日,王莽谦恭下士时。

向使当年身便死,一生真伪有谁知。

这是唐宪宗元和十年,也就是公元815年,白居易被贬江州途中,回赠元稹《放言五首》中的第三首。诗人告诉朋友说:我告诉你一种鉴别事物真假、分辨人物到底是忠是奸的办法,不要相信灼龟观兆和卜筮预测。宝石美玉和优良的材质,都需要经历足够的时间考验。看人也是一样,不能只看当下的表现,一定要等到事情最后的结局出现,才能下最后的断言。比如周公,当年周武王死的时候,他的儿子成王诵还很小,作为武王的弟弟,周公就出来帮助治理国家。他的另外两个弟弟管叔和蔡叔却很不满意,诬陷周公挟持幼主,图谋篡位。于是就去联合商纣王的儿子武庚,一起发动了叛乱。周公领兵平定叛乱,等到成王长大之后,又把权力交还给侄儿,自己退出了权力中心。这是周朝初年的事情。周公姓姬名旦,叫做姬旦。他的长兄叫做姬发,就是周武王,带着弟弟周公和姜子牙等推翻了商纣王的统治,建立周朝。他的父亲叫做姬昌,就是周文王。这段历史的细节,缺少详细的文字记载,因为模糊不清,所以便利于后来的神化。长篇神怪小说《封神演义》,也叫《封神榜》,就是对这段历史的神话式描述。

白乐天在《放言》诗中,提到的另外一个人王莽,就是今天我们要讲说的主要对象。

王氏家族的崛起之路:凭什么满门君侯权倾朝野

王莽,字巨君,生于公元前45年,公元23年被杀身亡,得年69岁。

王莽的祖父叫王禁,生有四女八男。这没什么奇怪的,三十年以前,生这么多孩子都是很平常的事情,古代人生孩子更多,何况王禁的八个儿子和四个女儿,也不是同一个老婆所生的,他娶了好几个老婆。王禁的八个儿子分别是:王凤字孝卿、王曼字元卿、王谭字子元、王崇字少子、王商字子夏、王立字子叔、王根字稚卿、王逢时字季卿。王凤、王崇兄弟,与王禁的次女王政君为同母所出。

公元前48年3月,王禁的次女王政君,被汉元帝立为皇后。

公元前33年5月,汉元帝崩,汉成帝刘骜继位,尊元帝皇后王氏为皇太后。成帝登基之后,靠母后一系维护政局,开始给舅父们封高官厚爵,其中王凤被封为大司马、大将军,录尚书事,这是王氏兴起的开始。

王氏之初兴,与王莽没有任何关系,王莽是王禁早死的儿子王曼的儿子,姑姑王政君当上皇后的时候,王莽还没出生呢。

王政君是王氏家族崛起的关键人物(资料图)

公元前27年6月,汉成帝又封舅父王谭为平阿侯、王商为成都侯、王立为红阳侯、王根为曲阳侯、王逢时为高平侯。王氏兄弟五人同日受封,时称“五侯”。为什么没有分封王曼和王崇?因为这两个人当时已经死了。此后王凤虽不专权,但成帝凡事都要问王凤,连封赏官员都得问王凤,王凤如果不认同,成帝就会作罢。

公元前23年,成帝阳朔二年,成帝再封王氏族人,王氏地位势力越来越大。公元前22年8月,王凤病死,临终时,成帝跟他商量,准备让他的弟弟王谭继续担任大司马一职。王凤却说自己的各位兄弟们,都奢侈无用,于是举荐了王音。王音,是王禁的同胞弟弟王弘的儿子,是王凤的堂弟。成帝采纳,同时又以王谭为特进,领城门兵。史书上说,汉成帝为了不使母亲伤心,对王氏宽忍放纵,以后王氏兄弟轮流执政,直至西汉灭亡,一直兴盛未衰。其实这只是后来写史人的说法,如果王氏的这些舅舅们,没有成为汉成帝的可靠力量,他怎么可能让他们轮流执掌朝廷大权呢?

孤儿王莽的励志逆袭

王莽的父亲王曼,未及受封为王或侯的时候就死了。王莽从小成了孤儿,不像诸位堂兄弟,从小就是王侯之子,官二代身份,奢侈、冥顽。王莽从小节俭、恭谨,好学不倦,对母亲十分孝敬。王莽的哥哥王永早卒,留下一位叫做王光的儿子。王莽不仅对寡嫂十分关怀,而且还把侄儿王光送到博士门下学习。王莽对诸位叔、伯也极尽尊敬、孝顺之礼。王凤病重期间,王莽殷勤伺候,还亲自尝汤喂药。为了照顾伯父,几个月衣不解带,人都瘦了一大圈。王莽当时二十刚刚出头,王凤就把王莽托付给太后妹妹和汉成帝。王凤死了,太后和汉成帝都很伤心,就给王莽封了个黄门郎的小官,马上又上调了一下,让他当了射声校尉。又过了很长时间,王莽的叔父成都侯王商上书,愿意把自己封地中的一部分分给王莽,希望也给王莽封个侯位。一些朝野官员,出于对王莽人品的敬服,也都分别上书,大力推荐王莽。汉成帝这才知道王莽的贤德是那样深入人心,开始从心里喜欢起王莽来。加上母后王政君也一再给王莽说好话,成帝就给王莽封了个新都侯,官也提升到了光禄大夫兼侍中。

王莽时期发行的货币(资料图)

王莽官越大,越加自我勉励,操行越严谨,把钱财都分给身边的人,同时也结交公卿大夫和武将,家中一点余财、余物都没有。王莽的礼贤下士和谦恭节俭,赢得了四方贤士发自内心的钦佩。史家都说王莽坚持自己的操守,是为了争取虚名,以备将来篡夺汉朝政权时所用。这些说法,显然是把王莽放在篡夺政权的奸臣的角度看待之后,才给出的评价。当初大家的看法肯定不是这样,否则也就不会群起推荐了。此后,王莽受成帝宠爱程度有所回缓,王莽的叔父王商接替王音作了大司马。公元前12年12月,王商死了,他的另外一个弟弟弘阳侯王立,接替他成了辅相。王立因为贪赃一事被揭发,成帝罢免了王立,却又把他的弟弟王根扶持出来,担任大司马、骠骑将军。

从汉成帝当皇帝开始的公元33年,直到王莽成为辅政之前,政府的最高权力,虽然跟王莽没有关系,但却一直都在王氏家族的手中轮转。

公元前8年,“上以王莽首发大奸,称其忠直;王根因荐莽自代。”(《资治通鉴》卷32)

前面这段话中说王莽首先告发大奸是什么人?王莽揭发的这个人叫做淳于长。

这个淳于长是王禁的长女王君侠的儿子,也就是元帝皇后王政君的姐姐的儿子,跟王莽亲缘关系不远,是他的大姑姑的儿子,论辈分,是王莽的亲表哥。这个家伙开始因为二姨妈王政君的关系,被授官黄门郎,后在舅舅大司马王凤病重时殷勤伺候,王凤把他托付给元后和皇帝,于是一路迅速晋升为卫尉,成为九卿之一。期间在宫廷中勾结成帝的后妃,如依靠赵飞燕而被封关内侯,后来赵飞燕的妹妹赵昭仪涉嫌毒杀汉成帝而畏罪自杀,这个家伙没有受到牵连。淳于长又转而勾结废后许氏。许后本在成帝初立为皇后,后来失宠,想尽办法试图重新获爱于成帝,事发被废,幽闭在长定宫里。淳于长写信给幽禁中的许废后,声言可以说动皇上,让她重新被立为左皇后。书信中有戏辱许皇后的话语。淳于长还跟许皇后的奶妈私通,称其为小妻,收取了这位女子千余万的贿赂。

这些事情被王莽知道了,王莽揭发了这位表兄的恶劣行径。淳于长被判犯有大逆之罪,吓死在牢狱里。被废的许后,也畏罪自杀了。

王莽这次“首发大奸”,可以说是大义灭亲,也可以说是阻止了淳于长试图代王根作大司马的图谋。至于自己后来获得了这个一人之下,万人之上的地位,那是后话,虽然跟这件事有关系,但王莽这时的出发点,未必就是为了争夺大司马的位置。

汉成帝对王莽的人品和能力,早就敬服有加,这次王莽又“大义灭亲”,揭穿了淳于长和许氏等近乎谋逆的大阴谋。再加上大司马王根主动让位推荐王莽,成帝就顺势任命王莽担任了大司马,王莽当时只有38岁。

大司马是个什么职位?西汉沿袭秦制,以丞相、御史大夫和太尉为三公,后来太尉改称大司马,到了西汉晚期,丞相和御史大夫也先后改称大司徒和大司空,这就是三公。三公下面设九卿,九卿下面又分别设有相关小官员。这就是西汉中央政权的基本格局。三公最高,丞相负责国家政务,民事等项;御史大夫是副丞相,负责监察等事务,大司马管理军事。丞相虽然官高位重,但是大司马往往由内戚担任,与皇帝异常亲近,权力也就越来越大。在汉高祖至汉景帝时代,直到武帝之初,丞相的权力还不小,有时会跟皇帝的意见不能完全一致。这一点使得汉武帝很恼火。武帝连杀数个丞相,吓得无人再敢担任丞相。汉武帝为了彻底闲置丞相的权力,又重用内戚,让他们担任为大司马、大将军、卫将军、骠骑将军之类,还兼领尚书事。大司马的权力越来越大,在武帝晚期,就已经有凌驾于丞相之上的势头了。武帝之后,大司马这个官职并不常置,但是到了西汉晚年,大司马已经和大司徒(丞相)、大司空(御史大夫)一样,成为西汉帝国最重要的职位之一。

据《资治通鉴》卷32所载:

莽既拔出同列,继四父而辅政,欲令名誉过前人,遂克己不倦。聘诸贤良以为掾、史,赏赐、邑钱悉以享士,愈为俭约。母病,公卿列侯遣夫人问疾,莽妻迎之,衣不曳地,布蔽膝,见之者以为僮使,问知其夫人,皆惊。其饰名如此。

王莽当了辅政的大司马之后,更加努力克服自己的私欲,生活愈加俭朴。同时也更加礼贤下士,尊重读书人。一次母亲生病,很多朝廷官员都派夫人前来探视,王莽的夫人出门迎接客人,穿着很简单,连长裙都没有,甚至连小腿都还露在外面。官员们起初还以为是他家雇佣的仆人,一问才知道是王莽的夫人,一时间都惊叹不已。

王莽的谦恭真的是“装”出来的吗?

这段文字中有两句话很值得推敲,一句在前面:“欲令名誉过前人,遂克己不倦。”一句在后面:“其饰名如此。”前一句是说,王莽想让自己的名誉超过前人,所以才“克己不倦”。也就是说,他的努力克己,不是为了个人内在修养的真正提高,而是为了做给别人看。这样的人,在中国历史上并不少见,但都坚持不了很久。因为“克己”是一件很辛苦的事情,不是随便什么人都能做到,也不是一般人所能坚持住的。要不孔老夫子怎么会说“回也其心三月不违仁,余则日月至焉而已矣”呢?连孔门中的优秀弟子们,除了颜回以外,“克己复礼”也只是或偶才能表现不错一次而已,何况普通人?但是王莽与这些人不同,王莽是真在克己。正是由于王莽辛苦、持久的坚忍“克己”,天下才把仁德的美名送给他。真正算是实至名归,“天下归仁焉”了。

后面那句话似乎不用解释,就是说,像王莽的妻子穿着质朴,被误以为是仆人之类的事情,都是王莽故意做给别人看的。虽然《汉书•王莽传》中原本没有这句话,是司马光等选编时后加进去的,但是《汉书》的作者,以及后世的史家,基本都是这样看待王莽的。

王莽从来就是如此。而面对王莽的节俭和自我约束,后来的史家们没有办法表达,于是就不得不说:“其饰名若此。”就是说,为了获得美名,王莽连同家人都十分辛苦,故意找苦头吃,从来不去享受。

这句话语虽然也是用来糟蹋王莽的,但却不小心露出了“王莽一向如此清苦”的真正事实,绝不是一时间装作如此的样子。

王莽的“装”,与一般人的“装”不一样,一般人只是“装”一下,或者只能“装”一会儿,王莽却一直就这么“装”着,辛辛苦苦地“装”了一辈子。

丑化王莽的连环画(资料图)

讲到这里,不由得使我想起毛主席的伟大教导:“一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事,不做坏事,一贯的有益于广大群众,一贯的有益于青年,一贯的有益于革命,艰苦奋斗几十年如一日,这才是最难、最难的呵!”

王莽同志,就是一辈子做好事,除去“篡夺”了汉朝的江山以外,一件坏事都没做过,而且“艰苦奋斗,几十年如一日”,整整做了一辈子。完全符合毛主席的伟大教导,“克己”之苦,就连孔门大弟子颜回,都早已望尘莫及了。

有关于王莽的所有事情,历史上几乎都有两种说法:一是说他好,清廉、礼贤下士、生活俭朴、同情天下苍生。一种是说他的全部行为,只是为了篡夺汉室的江山“装”出来的,是阴谋诡计,而不是出于真心。

前一种说法声音特别微弱,而且多半最后又归于后一种说法。而后一种说法,差不多是众口一词。其实这完全是因为评价者根本就是站在刘氏的立场上,替刘氏说话。在这种家天下观念深入人心的大势之下,王莽永远只是个耍尽手段,试图篡夺别人江山的阴谋家,是地地道道的窃国大盗。

王莽新朝政权版图(资料图)

我们不必站在世俗的立场上为刘氏辩护,也不必站在混淆不清的立场上说:“天下为什么非得是刘氏的,别人就不能当皇帝吗?”这个观点看似超越凡俗,其实依然很低俗。为什么?不要光看天下是谁的,要跳出这个怪圈,天下为什么非得是谁的?天下是天下人的天下,我们要根据中国历史的发展目标,从其实际的运行中,找出中国人曾经为了实现“贤者为天下人掌握天下”的立场来看待问题,这样才能看到中国人为了实现美好的政治理想所曾做过的艰辛努力。

中国虽然在历史上一向实行专制主义,但是中国人的心里并不希望如此,他们做过各种各样的努力,虽然所有的努力都失败了,最后还是专制,而且愈演愈烈。但是,我们依然要努力从历史中,找到曾经阻止或改变这种状况的努力。这样,我们才能在历史的进程中,发现新的契机,历史对于我们的未来,也才更有实在的意义。同时,我们还要对这种努力失败的原因,进行既尽量符合实际,同时又具有有效性的分析。这样对待曾经的历史,后世的改变才有希望。如此,过去的历史,就不再是一堆曾经使用过的废弃建筑材料,才能对中国的社会发展,发挥有效的参考作用。这样,我们也就不会把曾经的历史,仅仅作为谈资,来“丰富”和“活跃”一下我们的生活,调动一下我们的情绪,缓解一下现代人们生活的沉闷不堪和无聊寡淡。

汉家天子的明患隐忧:犯强汉的不一定在远方

汉代乘秦末之乱,以武力得天下,而功臣势力很大。刘邦想要建立牢固的家天下,秦朝短命的教训就在眼前,尽管秦有各种灭亡的理由,但是最终解决问题的还是武力。所以,刘邦对手握重兵、身居高位的武将们,心里非常害怕。汉初屠戮功臣,虽然手段过于残酷,但是,为了实现家天下的长治久安,他一定会采取措施,不可能任由武将势力的继续存在。解决了武将的问题之后,接下来汉家天子们就要解决丞相的权力问题了。

同学们可能要问,丞相不是帮助皇室清理武将吗?比如萧何跟吕后合谋诱杀韩信。他们是有功之臣,帮助君主消除武将的威胁,为什么又要解决他们呢?

请大家不要太天真,借助任何力量解除暂时的危险,目的都在于牢牢把持统治权。谁,或者不管是哪种力量,只要造成了对统治权的威胁,都是统治者绝对不会允许的。借助一种势力,去打压另外一种的势力。然后再回头借助别的势力,来打压这股新兴的势力,这是家天下的帝王们惯用的伎俩。尽管这种伎俩并不高超,但在历史上却是屡试不爽。

汉代实际上需要面对的所谓“威胁”自己的势力很多,就大的方面来看,大约主要可以分成七种,第一种就是武将功臣;第二种是分封的诸侯王。第三是丞相。还有第四,就是清流知识分子——号称名士的知识精英们;第五是私铸钱币的商人;第六是社会中的游侠们;第七是造反的农民。

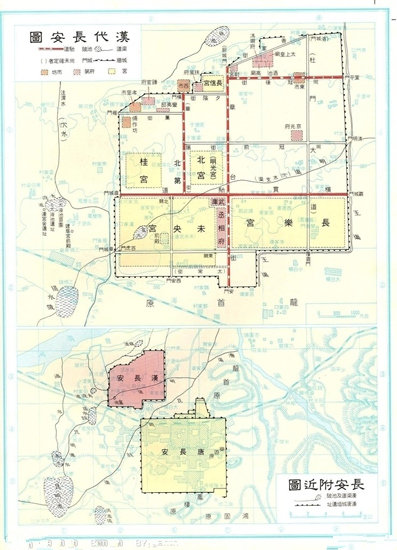

汉代长安图(资料图)

如果把汉代统治者的国家比喻为一个池塘,那么武将就是塘中的鳄鱼,所以他们必须首先除掉武将,而且不能让他们有再生的机会。诸侯王是他们自己身上的虱子,天天咬得他们很痒。诸侯王的势力,在景帝时代借助忠臣们如晁错等的建议,削藩不成,动用武力镇压下去了。丞相则是行走在塘边的虎豹,丞相虽然原本是皇帝的亲信,但是渐渐的,因为有很多事情的处理方法,不能全都顺着皇帝的意愿,得顺着事情本身的内在逻辑去办。皇帝的感觉不一样,他觉得这是对自己至高无上权力的挑战。既然把宰相们都当成外人来看待,就得任用自己家里的人,考虑到汉景帝时代诸王造反朝廷,于是就改任外戚——皇后、太后家族的势力,让他们担任大司马、大将军,把持军权,结果政权又落入了外戚手中。汉朝廷把这些外戚亲信,称为内廷;把宰相为首的政府机构中的官员群体,称为外廷。汉朝统治者,习惯于用外戚——内廷的力量,剥夺丞相等的外廷的实际权力。这样,就暂时解决了宰相权力的问题。

而清流知识分子,则被当成池塘边上的马蜂。他们叫来叫去,这不好,那不对,搅得皇帝和内廷中人心烦意乱。所以,这些名士一定要遭受打击,直至作为一种社会势力在整体上不复存在为止。否则,汉代的统治者不会放心。

至于私铸钱币的商人,虽然他们对于社会经济的破坏力不小,但最多只被汉朝廷当成偷食粮食的老鼠。除鼠的重要性,远远没有除去前四者的重要性更为紧要。

王莽时期发行的货币(资料图)

从汉朝建立之初,一直到汉武帝的时代,社会游侠的力量也不小,这是自战国以来就存在的社会力量。他们可能就是墨家的信徒,至少其中很多人应该是。在“焚书坑儒”的同时,秦王朝把墨家当成黑社会团伙打掉了之后,只剩下这些先秦时代就有的散兵游勇。这些人中,有敢于与官府作对,替苍生打抱不平的人;也真有欺压良善的地方黑势力。他们都对社会的稳定,构成了一定的威胁。

所以,汉代统治者要处理这个问题。这些人原本是池塘中的狗鱼和嘎鱼(北方叫嘎鱼,湖南叫黄鸭叫),刘汉王朝使用酷吏来治理这些人,而酷吏中的很多人,原本就也有游侠的特征,这叫以暴治暴。结果肯定是酷吏胜利,因为他背后有强大的国家政权。但是有些酷吏经常与游侠勾结起来,共同作恶。于是游侠有时又充当了统治者的辅翼。作为政府的辅助力量,游侠,有时可能比国家政令对于老百姓更有威慑力。比如政府为了修建新的设施,需要老百姓把居住地让出来,迁到别处去。直接由政府官员出面,老百姓可能会讨价还价,政府不愿意老百姓跟自己讨价还价,于是就动用黑社会——游侠的力量。这些家伙一来,二话不说,动手就向外扔东西,直接拆毁房屋,老百姓害怕挨打被杀,敢怒不敢言,就都乖乖地搬走了。

最后威胁皇权的一种社会势力,就是造反的农民等。这是行走在池塘附近的熊或者豺,他们要抢食池塘里的鱼,甚至要夺取池塘的主导权,成为替代汉朝统治者的新一任池塘承包人。在整个汉代,包括西、东汉,虽然他们几度造成了侵夺之势,但是终究没有成功。因为他们比汉代的统治者,更加缺乏对池塘管理的通体设想,而且他们之间,也经常因为由谁来承包池塘发生内讧,比如绿林和赤眉等。当然,我只是跟大家略微说明汉代统治者面临的各种重大社会问题。现在我们再回过头来,看看汉代统治者,如何限制和剥夺丞相权力的。

汉朝的丞相不好当:有人哭着被迫上任

刘邦将萧何下狱,就是剥夺相权的开始。但因时机还不成熟,所以只能吓唬吓唬就作罢了。不过这一吓,确实让丞相们懂得了皇帝的厉害,知道了自己最多不过是人家花钱雇佣的管家,而不是政权的主人。

丞相从高祖时代就因位隆权重而遭受嫉妒和痛恨,不过因为那时汉代统治者,还没有想出能够解决问题的办法,所以直至武帝之初,丞相的权力和影响力依然很大。

汉惠帝时的曹参,不理政务,惠帝也没有办法。文帝时的丞相申徒嘉,几乎把文帝的宠幸邓通杀掉,文帝也无可奈何。景帝时改立太子,丞相周亚夫坚持力争,虽然没有成功,但是他的这份勇气,并不主要来自于自身勇敢的性格,而是表明丞相的权力是很大的。虽然不足以与皇帝分庭抗礼,但是皇帝也不能无视丞相的存在而任意妄为。直到武帝之初,这种情况还是没有根本改变。丞相田蚡曾经荐举很多官吏,以至于汉武帝竟然说:“君除吏已尽未?吾亦欲除吏。”元朔五年,也就是公元前124年,汉武帝任用唯唯诺诺的公孙弘当丞相,公孙弘只听汉武帝的:“弘每朝请会议,开陈其端,使人主自择,不肯面折廷争。于是上大悦之。”于是丞相的作用变得越来越小。

丞相的权力,是不是跟作为丞相的个人性格有关系呢?肯定有,但那只是细枝末节的问题。在一个健全的政体里,丞相的权限必须有明确的法令上的规定,这样,他的权力才不会随便被剥夺。你可以撤丞相、换丞相,但是不能剥夺丞相应有的权力。但是天下既然是皇帝的,他就不会给你任何法定的不可侵犯的权力。皇帝可以随意变更人选,更可以随便剥夺任何“他的官员”应有的权力。这是专制时代丞相的悲哀,这种悲哀如果仅仅限于丞相本身,也没有什么大不了的。但是关键是连丞相应有的权力都不能得以保障,整个国家政治机构就没有任何稳定性可言。

有一句成语叫做“前人栽树,后人乘凉”,但是中国历代的政治,因为强调君权至上,因为把天下看成是自己家的,所以他栽的树,他设的职位,就只是为他自己家人的,砍树更是为了自己的家人。任何一个家庭,都不会把自己的家庭财产,无偿地留给另一个不是本家的他姓。所以,每一个王朝在建国之初,一切都要重新开始,而每一个王朝在行将灭亡的时候,又都要拼命败坏,把一切社会资源和财富毁坏干净以后,才最终走进坟墓。要是稍有剩余,也要带走殉葬。这是中国历代王朝最自私、最无耻、最没有责任感的表现。

当一个王朝被推翻以后,一切都要重新开始,从前的一切就会在瞬间化为乌有。社会就要重新复原,仿佛从前没有经历过任何建设一样,这才是中国数千年历史的最大悲剧。

所以,中国历史上没有一个统一的王朝,哪怕是割据政权,在原则上是正义的或者人道的,更不要说有民族责任感和历史使命感了。它们毫无例外的都是中国社会的蛀虫,都是中华民族的盗逆。虽然它们为了维护它们自己的统治,也采取了一些抓捕小盗贼的措施,但实际上它们自己就是大盗贼。正如庄子所说:“窃钩者诛,窃国者王侯”。偷个钱包甚至纽扣,都会被当成盗贼抓捕起来,偷了国家政权的,反倒都堂而皇之的成了王侯将相。这就是中国古代历史的常态。

为了真正削夺丞相的权力,单靠把一两个公孙弘这样的怯懦者推上去是不够的,必须采取有效的措施,在这一点上,统治者还是蛮上心的。汉武帝的办法,就是一方面不断加强对于丞相本身的打击力度,另一方面又不断的频繁更换丞相。

在汉武帝这位“雄才大略”的强势君主身边,真真是“伴君如伴虎”

公元前121年3月,丞相公孙弘死,武帝任命李蔡为丞相,仅仅三年后,公元前118年3月,当莫须有的罪名,被强加在李蔡头上时,李蔡忍受不住,“畏罪自杀”了。

同年4月,汉武帝又任命庄清翟为丞相。只用了两年半的时间,汉武帝故伎重演,庄清翟“畏罪自杀”于狱中。

公元前115年2月,汉武帝再任命赵周为丞相。到了公元前112年秋,赵周同样“畏罪自杀”于狱中。

赵周自杀以后,石庆又被汉武帝用为丞相。公元前103年,石庆死,武帝准备用公孙贺为丞相。公孙贺因为看到前面几个丞相的下场,不肯接受,叩头痛哭不肯担任丞相。汉武帝不予理睬,转身走掉。公孙贺说:“这下我彻底完蛋了。”高喊着如果想杀我,直接下手就行了,干嘛非要让我当宰相,然后再制造罪名杀我呢!尽管公孙贺谨小慎微,终于没有逃过劫难。公元前97年,也就是汉武帝征和二年正月,公孙贺不仅被杀了,而且还诛灭了族人。

在严厉打击丞相的同时,汉武帝又从贤良文学和上书言事的人当中,挑选一些听话的,授予官职,随从左右,并参与国家大政方针的制定,用来分割丞相的权力。汉武帝临终之前,又任命外戚霍光为大司马、大将军。武帝死了以后,霍光又兼领尚书事,丞相手中实际上已经没有多少权力了。汉武帝利用外戚来削弱丞相的权力,实际上早就开始了。霍光的哥哥霍去病,还有大将军卫青都是外戚。卫青是卫皇后的弟弟,霍去病是卫皇后的姐姐的儿子。武帝在利用外戚的同时,还使用了宦官。这一点后来发展的愈演愈烈,直至汉代最终灭亡在这些人的手中为止。

与王莽同样是外戚、权臣的霍光虽未篡位,但也曾行废立之事,却被史家称颂为像伊尹一样的贤臣。不过,霍光死后,其家族也因“谋逆”而遭族灭。

汉代的丞相是外朝官,而大将军、大司马是内朝官,也叫中朝官,是皇帝身边的近臣。皇帝利用中朝官削夺丞相的权力,制造出了皇帝身边的内朝力量,并使之凌驾于以丞相为首长的政务系统——被称为外朝之上,真正把国家当成了自己的家天下。这一点比秦始皇还严重,因为秦始皇虽然想着子子孙孙、世世代代永远当皇帝,但是他还没有来得及思考如何有效限制丞相的权力等问题。所以,在秦始皇的时代,丞相的权力依然很大,很多重要决策,都是丞相李斯做出的。

为了说清王莽“篡汉”的历史,我把汉代对于丞相权力进行限制的过程,简单给大家作了一个回顾。不然的话,大家就不会明白,王莽只是大司马,又不是丞相,他哪来那么大的权力?在王莽担任大司马的时代里,丞相的权力,差不多已被皇帝剥夺得精光净尽。因为皇帝私下里作了手脚,利用外戚担任大司马之类,汉武帝以后的汉代丞相,实际已经被扒光了衣服,成为事实上的“裸奔”者。大臣们既不敢与宰相合作,更不敢和宰相一起担待责任。大家都只能任由朝廷在此种恶劣的情况下,一天天腐坏下去。