汉代接秦而来,历史上盛称汉承秦制。尽管有学者认为汉代是中国的第一个平民政权,但除了皇帝原本是一个地地道道的下层出身的地痞无赖以外,实际上很多最重要的措施,都是效法秦朝并在秦朝的基础上稍加改制而来。也就是说,汉朝实行的不是平民政治,依然是“敲剥”平民的秦政治。

刘邦乘秦末之乱而起,以孑然一身猎获天子之位,心惊胆颤,惟恐主宰大权得而复失。从登上大位之初,就形成了对功臣们的猜忌。汉代的功臣,大多没有好的结局,尤其是汉初的功臣,结局多半凄惨得令人目不忍睹。

彭越的惨死和栾布的大义

放下淮阴侯韩信,咱们再来看梁王彭越:

上之击陈豨也,征兵于梁;梁王称病,使将将兵诣邯郸。上怒,使人让之。梁王恐,欲自往谢。其将扈辄曰:“王始不往,见让而往,往则为禽矣。不如遂发兵反。”梁王不听。梁太仆得罪,亡走汉,告梁王与扈辄谋反。于是上使使掩梁王,梁王不觉,遂囚之洛阳。有司治“反形已具,请论如法”,上赦以为庶人,传处蜀青衣。西至郑,逢吕后从长安来。彭王为吕后泣涕,自言无罪,愿处故昌邑。吕后许诺,与俱东。至洛阳,吕后白上曰:“彭王壮士,今徙之蜀,此自遗患;不如遂诛之。妾谨与俱来。”于是吕后乃令其舍人告彭越复谋反。廷尉王恬关奏请族之,上可其奏。三月,夷越三族。枭越首洛阳。(《资治通鉴》卷12)

彭越蒙冤(资料图)

这里的“让”是责备的意思。彭越同样是以子虚乌有的谋反罪名被杀、灭族,与韩信同样下场。杀了彭越以后,刘邦又下了一道诏书:“有收视者,辄捕之。”谁要是敢来看顾或者收尸,立即予以收捕。结果还是有人来了,来的人是梁的大夫叫做栾布,他为彭越而哭。被抓到之后,刘邦骂了一顿之后要烹了他,他说我只想讲一句话,然后就死。刘邦问是什么话,他就顺势说:“当年您被困彭城,兵败荥阳和成皋之间的时候,项羽之所以没有长驱直进,一举灭汉,只是因为彭越据守梁地,他们过不去。当时彭越与汉合兵一处,楚就会失败;与楚合兵一起,汉就会失败。况且垓下之战,如果彭越不来,项羽也就不会灭亡。天下统一以后,梁王彭越既然受封,也只是想把爵禄传给后代,过安生日子,他哪里有造反之心呢?现在您就这么轻易在没有任何证据的情况下,以反叛之罪,诛灭其族,我只怕功臣们人人自危,惶惶没有终日了。梁王既然已死,我虽然活着,也还不如死了。我的话讲完了,请您烹了我吧。”汉高祖听了以后,不知是良心发现,还是恐怕功臣们因为人人自危而造反,就把栾布放了,还给了他个都尉的官。其实栾布已经说了,你给他什么官,他都没有生的意愿了,在这样残暴的君主手下做事,生与死的权力既不是自己所能掌握,生与死的理由,也不可能拿捏在自己的手里。死,随时可以到来,理由只要现场编排就可以了。这就是下面一段文字所表述的故事。

梁大夫栾布使于齐,还,奏事越头下,祠而哭之。吏捕以闻。上召布,骂,欲烹之。方提趋汤,布顾曰:“愿一言而死。”上曰:“何言?”布曰:“方上之困于彭城,败荥阳、成皋间,项王所以遂不能西者,徒以彭王居梁地,与汉合从苦楚也。当是之时,王一顾,与楚则汉破,与汉则楚破。且垓下之会,微彭王,项氏不亡。天下已定,彭王剖符受封,亦欲传之万世。今陛下一征兵于梁,彭王病不行。而陛下疑以为反;反形未具,以苛小案诛灭之。臣恐功臣人人自危也。今彭王已死,臣生不如死,请就烹。”于是上乃释布罪,拜为都尉。(《资治通鉴》卷12)

不止韩信、彭越,淮南王黥布也没有逃脱被诬陷造反,然后被杀的命运,只不过他是被逼无奈,真的造起反来,是在造反的过程中被杀掉了。这是公元前196年7月以后的事情。

彭越墓(资料图)

初,淮阴侯死,布已心恐。及彭越诛,醢其肉以赐诸侯。使者至淮南,淮南王方猎,见醢,因大恐,阴令人部聚兵,候伺旁郡警急。布所幸姬病就医,医家与中大夫贲赫对门,赫乃厚馈遗,从姬饮医家;王疑其与乱,欲捕赫。赫乘传诣长安上变,言:“布谋反有端,可先未发诛也。”上读其书,语萧相国,相国曰:“布不宜有此,恐仇怨妄诬之。请系赫,使人微验淮南王。”淮南王布见赫以罪亡上变,固已疑其言国阴事;汉使又来,颇有所验;遂族赫家,发兵反。反书闻,上乃赦贲赫,以为将军。上召诸将问计,皆曰:“发兵击之,坑竖子耳,何能为乎!”汝阴侯滕公召故楚令尹薛公问之。令尹曰:“是固当反。”滕公曰:“上裂地而封之,疏爵而王之;其反何也?”令尹曰:“往年杀彭越,前年杀韩信;此三人者,同功一体之人也,自疑祸及身,故反耳。”(《资治通鉴》卷12)

黥布和卢绾是怎样被逼反的

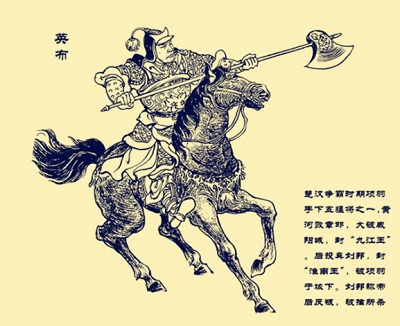

英 布(资料图)

黥布本姓英,所以也叫英布,安徽六安人.秦时因罪被黥(刺面),所以又叫黥布。被秦朝押解前往骊山服劳役,私下里结交其中豪杰,乘陈胜、吴广起义之时,起兵反秦。后归项梁,又归刘邦,屡立战功,参与垓下之战,彻底击败项羽,汉初,封为淮南王。刘邦先杀韩信,又杀彭越,将彭越的身体切成块,煮成汤,分赐诸侯。黥布震惊、恐惧,因此造反。黥布造反,完全是因为看到了韩信和彭越的下场,在内心无限恐惧之下所做出的决定。黥布后来兵败逃入一农民家里,被人杀掉了。

不止黥布,燕王卢绾也是被逼造反的一位。

陈豨之反也,燕王绾发兵击其东北。当是时,陈豨使王黄求救匈奴;燕王绾亦使其臣张胜于匈奴,言豨等军破。张胜至胡,故燕王藏荼子衍出亡在胡,见张胜曰:“公所以重于燕者,以习胡事也;燕所以久存者,以诸侯数反,兵连不决也。今公为燕,欲急灭豨等;豨等已尽,次亦至燕,公等亦且为虏矣。公何不令燕且缓陈豨,而与胡和!事宽,得长王燕;即有汉急,可以安国。”张胜以为然,乃私令匈奴助豨等击燕。燕王绾疑张胜与胡反,上书请族张胜。胜还,具道所以为者;燕王乃诈论他人,脱胜家属,使得为匈奴间。而阴使范齐之陈豨所,欲令久亡,连兵勿决。汉击黥布,豨常将兵居代;汉击斩豨,其裨将降,言燕王绾使范齐通计谋于豨所。帝使使召卢绾,绾称病;上又使辟阳侯审食其、御史大夫赵尧往迎燕王,因验问左右。绾愈恐,闭匿,谓其幸臣曰:“非刘氏而王,独我与长沙耳。往年春,汉族淮阴,夏,诛彭越,皆吕氏计。今上病,属任吕后;吕后妇人,专欲以事诛异姓王者及大功臣。”乃遂称病不行,其左右皆亡匿。语颇泄,辟阳侯闻之,归,具报上,上益怒。又得匈奴降者,言张胜亡在匈奴为燕使。于是上曰:“卢绾果反矣!”春,二月,使樊哙以相国将兵击绾。

卢绾与数千人居塞下候伺,幸上疾愈,自入谢。闻帝崩,遂亡入匈奴。(《资治通鉴》卷12)

卢绾既已叛降,刘邦死了以后,他只有逃到匈奴那里去了,没有死在汉皇手中。

发小 连襟 功臣就安全了吗?

樊 哙(资料图)

就连舞阳侯樊哙,也险些没有被杀掉:

初,高帝病甚,人有恶樊哙,云:“党于吕氏,即一日上晏驾,欲以兵诛赵王如意之属。”帝大怒,用陈平谋,召绛侯周勃受诏床下,曰:“陈平亟驰传载勃代哙将;平至军中,即斩哙头!”二人既受诏,驰传,未至军,行计之曰:“樊哙,帝之故人也,功多,且又吕后弟吕须之夫,有亲且贵。帝以仇怒故欲斩之,则恐后悔;宁囚而致上,上自诛之。”未至军,为坛,以节召樊哙。哙受诏,即反接,载槛车传诣长安;而令绛侯勃代将,将兵定燕反县。平行,闻帝崩,畏吕须谗之于太后,乃驰传先去。逢使者,诏平与灌婴屯荥阳。平受诏,立复驰至宫,哭殊悲;因固请得宿卫中。太后乃以为郎中令,使傅教惠帝。是后吕须谗乃不得行。樊哙至,则赦,复爵邑。(《资治通鉴》卷12)

樊哙是刘邦的连襟,有吕后保着,吕后之所以保他,是因为他可以保吕后。周勃和陈平虽然受高祖密诏,但是捉住了樊哙以后,怕刘邦反悔,于是押解回来听凭刘邦自己处置。可是刘邦已经死了,吕后毫不犹豫就把他给放掉了,而且还赦免了罪过,照样享受爵禄。当然,各位不要因为我的这种话语,就认定樊哙仅仅是靠裙带关系吃饭,樊哙一生立功很多,根据《史记》所记载:樊哙最早跟随刘邦起兵,在很多次战斗中,斩杀甚众。泗水一战,斩首“十五级”;濮阳一战,斩首“二十三级”;城阳一战,斩首“十六级”;成武一战,斩首“十四级”,生擒十一人;开封北一战,斩首“六十九级”,其中包括一位侯爵,而且还生擒二十七人;宛陵一战,斩首“八级”,生擒四十四人;攻郦地,斩首“二十四级”,生擒四十人;攻武关,斩首“十一级”,其中包括都尉一人,生擒一百六十人,接收降卒二千九百人。其间还包括几次战斗没有人数统计的。可以说是战功卓著,也可以说是双手沾满了人民的鲜血。后来又在鸿门宴上,舞剑为刘邦解围,使刘邦得以逃脱。刘邦当上皇帝以后,又追随刘邦征讨韩王信、燕王卢绾、代相陈豨等,杀伤甚众,立功很多。樊哙为了刘邦,把看家的本领都拿出来了,什么看家本领?樊哙原本是屠户,宰狗的,与《水浒传》里的郑屠是一个行当,属于职业杀手那一类。你们看这个家伙的功劳簿子,就像杀狗一样杀人,可能他一生杀的狗,还不如杀的人多。

樊哙在刘邦没有起事之前,就整天跟他在一起鬼混,估计那时刘邦想吃狗肉都不用花钱。樊哙娶了吕后的女娣,就是妹妹吕须作老婆,这一下就更有了靠山。樊哙没有被刘邦杀掉,死在汉惠帝六年,他的儿子樊伉袭封他的侯位,但是不久吕后死了,陈平与周勃合谋诛杀吕后党羽,樊伉也被杀掉了。

实际上在这些人中,最该杀的就是樊哙,因为他看到刘邦大限将临,为了确保自己的爵禄,勾结吕氏,结党营私,根本没有把刘邦的家天下的目标放在心上。尽管早年立功很多,但是一旦走上党同吕氏,无视刘氏江山社稷,就成了真正的想要颠覆刘氏家天下的罪魁祸首。他不是因功劳大被怀疑、被诬陷,而是自觉自愿的投靠吕氏,企图颠覆刘氏。可是最该杀的没有被杀,不该杀的却全部杀掉了,这就是历史的诡秘之处。陈平和周勃虽然没有杀掉樊哙,但是他们的目标是长远的,所以到了后来,刘氏的汉家天下没有丢失,陈平和周勃都是大功臣,对于汉家天下,甚至比韩信等的功劳都要大。

史上最奇葩罪名:欲反于地下

周 勃(资料图)

现在我们再来看绛侯周勃和周亚夫父子,周勃父子都没有在刘邦的时代里,遭受过大的危险,那时也许周亚夫还很小:

绛侯周勃既就国,每河东守、尉行县至绛,勃自畏恐诛,常被甲,令家人持兵以见之。其后人有上书告勃欲反,下廷尉。廷尉逮捕勃,治之。勃恐,不知置辞。吏稍侵辱之,勃以千金与狱吏,狱吏乃书牍背示之曰:“以公主为证。”公主者,帝女也,勃太子胜之尚之。薄太后亦以为勃无反事。帝朝太后,太后以冒絮提帝曰:“绛侯始诛诸吕,绾皇帝玺,将兵于北军,不以此时反,今居一小县,顾欲反邪?”帝既见绛侯狱辞,乃谢曰:“吏方验而出之。”于是使使持节赦绛侯,复爵邑。绛侯既出,曰:“吾尝将百万军,然安知狱吏之贵乎!”(《资治通鉴》卷13)

这里的“太后以冒絮提帝曰”需要给大家解释一下,冒絮是头巾,提是抛掷的意思,就是太后拿自己的头巾向汉文帝抽了一下,虽然打不疼,但表示生气了。薄太后是汉文帝的圣神老娘,刘邦的妃子。

周勃以军功在汉初受封绛侯,刚刚到了封境就因为功臣屡屡被杀而心怀恐惧。高祖临终欲杀樊哙,周勃受床下密诏,收捕樊哙。刘邦死后,周勃又与丞相陈平合谋,收拾诸吕,要不然刘邦的天下就改姓吕了。可以说是汉代的大功臣。但是后来因为功太大,受人主怀疑,受他人嫉妒,经常穿着甲胄睡觉,生怕突然有令捉拿他。地方官来的时候,总是令家人拿着兵器迎接。不久就有人因为这个事情告发他要谋反,于是被擒下狱。周勃在监狱里非常恐慌,看守经常稍一侵辱,周勃就以千金贿赂他们。于是狱吏——就是监狱的看守,就帮他出主意,让他打出公主的旗号,让公主出面作证,说他没有造反之心。这位公主是汉文帝的女儿,周勃的长子周胜之的媳妇。后来汉文帝在太后的劝说下,才算放了他。周勃出来以后大发感慨说:“我曾经是百万大军的统帅,今天才知道我还不如一个监狱的看守更金贵!”周勃虽然保住了一条命,但是到他儿子的时候情况就不一样了。

周亚夫(资料图)

周亚夫是周勃的儿子,周亚夫用兵很有名,他曾在汉文帝后元六年(前158)驻军细柳,文帝亲自劳军,却必须通报而后进入,进入以后还不许大声喧哗,文帝很欣赏他,不时地赞叹,这样的军队才像是军队。不过因为当时士兵们说了一句“军中闻有将军,不闻有天子”的话语,文帝的心里显然已经不快。但因欣赏周亚夫是出色的军事领导能力,临终的时候,还是告诫即将即位的儿子汉景帝,说可以在关键的时候,让周亚夫领兵发挥重大作用。周亚夫虽然很受文帝赏识,景帝确实也按照父皇的说法,最大可能的发挥了周亚夫的军事天才。但景帝比文帝对周亚夫怀有更大的戒心。

周亚夫后来在汉景帝时,以车骑将军的身份,领兵平定吴王刘濞首倡的七国之乱,以功升太尉,又被任命为宰相。

周亚夫功高了,官大了,景帝就开始要收拾他了。

帝居禁中,召周亚夫赐食,独置大胾,无切肉,又不置箸。亚夫心不平,顾谓尚席取箸。上视而笑曰:“此非不足君所乎!”亚夫免冠谢上,上曰:“起。”亚夫因趋出。上目送之曰:“此鞅鞅,非少主臣也。”(《资治通鉴》卷16)

其实景帝一向以为周亚夫桀骜不驯,尤其是周亚夫反对撤换太子,所以景帝到了晚年更觉得少主难于驾驭他。于是就在宫中赐食给周亚夫,亚夫一见是一块很大的肉,没有切开,还不给筷子。周亚夫觉得很不愉快,就让管席的官员拿筷子来。景帝却笑着对他说:“难道这样还不能令你满意吗?”周亚夫一听,赶紧脱帽谢罪。景帝站起身来说:“起来吧。”这是在逐客,周亚夫明白,于是就赶紧起身,转头走出了宫殿。景帝看着他的背影,对身边的大臣们说:“总是这样不服气的样子,少帝怎么能驾驭得了他呢!”

周亚夫的厄运就要到了。

这里面的“胾”,读如文字的“字”,就是大块没切分开的肉。“鞅鞅”,读如“样样”,心中不平的样子。

居无何,亚夫子为父买工官尚方甲楯五百被,可以葬者。取庸苦之,不与钱。庸知其盗买县官器,怨而上变,告子,事连污亚夫。书既闻,上下吏。吏簿责亚夫。亚夫不对。上骂之曰:“吾不用也!”召诣廷尉。廷尉责问曰:“君侯欲反何?”亚夫曰:“臣所买器,乃葬器也,何谓反乎?”吏曰:“君纵不欲反地上,即欲反地下耳!”吏侵之益急。初,吏捕亚夫,亚夫欲自杀,其夫人止之,以故不得死,遂入廷尉,因不食五日,欧血而死。(《资治通鉴》卷16)

禁中赐食这件事没过多久,周亚夫的儿子就为周亚夫从废弃的军需管理处,购买了500副甲盾。因为周亚夫年纪大了,儿子买这些兵器,原本是准备给他殉葬用的。谁料却闯下大祸,被人告发谋反,景帝立即下令地方官收问。周亚夫倒比他父亲强硬,不理睬监狱看守的侮辱性“审查”。于是景帝又把周亚夫交给廷尉审理。廷尉是汉代掌管国家法令之类事宜的最高官员,位列九卿,在三公之下,比现在的最高人民法院院长还牛。周亚夫对廷尉说明了儿子购买这些旧兵器,是为了给自己殉葬,哪里谈得上什么造反?廷尉手下的官员却反责周亚夫说:“虽然你说你不想在地上谋反,但是谁能保证你不会在地下谋反呢!”各位同学,你们听听,这个狱吏真是太可恶了,但是他敢这样对待曾经的宰相和全国闻名的大将军,没有皇帝撑腰,他敢吗?其实周亚夫在官吏捉他的时候就想自杀了事了,可是却被家人劝住了,以为还有一线说明的希望。但是到了这个时候,他知道这是皇帝的意思了,于是五天没有吃东西,实际上是以绝食表示抗议。但是没有任何效果,一气之下,就呕血而死了。

汉代的功臣们就是这样的结局,高祖时期最残酷,武帝时的情形也比文、景时期更严重。这些想通过立功而封侯受赏的将军和大吏们,多半都没有善始善终。尽管一时封侯拜相,不久之后即遭陷害而含冤、含恨死去,很多人连宗族也搭进去了,落了一个真正的断子绝孙的结局。

我们客观的看待这段历史和这些事件,虽然是汉皇残酷,但里面似乎也有其一定的必然性。

从这些人自身来看,他们都是功利之徒,建功立业的墓地只在得到高爵位,搞俸禄,封妻荫子而已。绝少是先有人生抱负,然后努力拼搏,去实现人生的理想,当成为自己的目标,更不要说为天下苍生考虑。这是他们既值得同情,又不值得赞赏的理由,也是他们遭致如上祸患的自身原因。另一方面,从秦代开始的大一统模式,为后世君王树立了典范——专权而不分权,皇帝们都这么想。所以他们生怕有人出来威胁自己的江山社稷,因为这些人都是有功劳、有地位、有影响的,所以,他们也就首先成了皇帝的眼中钉、肉中刺,这一点儿都不奇怪。一个稳定的王朝,一定会限制文臣武将的权力和声望。可是戒备、防范也就罢了,为什么一定要致他们于死地,甚至必欲使他们断子绝孙而后快呢?并不是君主们天生就都残忍到这种地步,而是他既当了君主,就自然会残忍到这种程度。这是制度的要求——专制制度下的君王如果不残忍,他确实随时有可能被别人干掉。

秦汉时代,还没有形成对这些文臣武将的组织化的监控,到了明朝,情况就更加严重,东、西厂、锦衣卫,就是皇帝对大臣们实施监控的制度化的组织。国民党的军统和中统,其实也都是这类东西。对大臣们的监控,是家天下王朝的显著特征之一。烘托这种效果,并完成这种残忍的,主要就是“告奸”。统治者奖励“告奸”,商鞅奖励告奸、李斯奖励告奸,汉代同样盛行告奸。武则天时代,甚至连诬告都不犯法。社会一旦形成“告发”、“揭发”、“检举”之类的习惯,风俗就败坏了,同情心就没了,人和人就都成了纯粹的敌对者,和谐的氛围荡然无存的时候,人心就彻底离散了。

孟子说:“得民心者得天下。”很少有人真正理解这句话的深刻含义,只是表面上把受到民众的拥护,看成就是“得民心”了。得民心,不必统治者自己去得,天下人民,成千上万,他们的心,怎么会被统治者一人,或者一个政治统治集团都得到?要靠各个地域、各个行当里的优秀人士去得。他们得了民心,社会就不会离散。孟子说:像夏桀和商纣这样的暴君,之所以丢掉了国家,就是因为他们失掉了民心。怎么失掉的?是天下所有的人民,都在心里痛恨他们吗?不可能!是绝大多数人们在心里痛恨他们吗?谁做过数学统计?既没做过统计,怎么得出的结论?仅仅就是一部分一时利益受损的人们的情绪化喧嚣,就能证明统治者失掉民心了吗?这些失掉了利益的一部分,或者几部分人就能推翻他们的政权吗?仅仅是一部分因为统治者给了他们利益,一顿起哄,就意味着统治者得到民心了吗?同样不可能。

我们还是来借助一下观察历史的“第一眼”的智慧吧。王船山先生说:失掉民心的意思,不是人心不再跟统治者一致了,因为他们从前也未必就跟统治者一致过,哪怕是在统治者统治的黄金时代里。失掉民心,真正的意思,应该是人心离散了。是统治者的恶劣的统治和提倡,使得人们互相之间不再信任,民众之间互相告发、互相对峙、互相如同仇敌一样敌视对方。民众自己跟自己离心离德,这才是真正的人心离散。

民众原本都是想过安稳日子的,都是希望友善地处理人与人,家和家,村与村、乡与乡之间的关系,以达成和谐共生的局面,顺畅的繁衍生息下去。除此以外,老百姓还有什么更高的过分要求吗?

但就是这点可怜的要求,统治者也不愿意满足他们。非要搞得他们互相敌对,才能显示出自己的“处置本领”和“存在价值”。统治者为了解除哪怕还有六万里之遥的所谓“潜在的威胁”,首先动手杀人,接着奖励告奸,搞得天下人之间,谁都防范着另外的生存者,他人,真正成了自己的“地狱”。民众不再相互信任,不再相互依托,不再“平居相守望,疾病相扶持”,爹死娘嫁人,各人顾各人。各自自扫门前雪,不管他人人瓦上霜。百姓自己离心离德了,民众的心思散掉了,再也凝聚不起来了。于是,当狼烟突起,强敌骤来的时候,民众再也组织不起来了。大家不愿意再跟着蹚统治者的那池子浑水,绝大多数人,都成了真正的局外人和旁观者,眼见着新统治者推翻旧统治者,眼看着城头变幻大王旗而无动于衷。人情冷了,人心倦殆了,人的感觉也都麻木了,人心彻底散掉了!这,才是桀纣“失民心”的实际情况。

我们对汉代统治者,尤其是对汉高祖刘邦屠戮功臣的谴责,也只能限于人性的层面,不能再深入到任由他们威胁皇权甚至国家统一的层面上去。那样的话,我们的评价就将成为不负责任的任意妄说。在对待曾经的功臣这一点上,应该说宋太祖赵匡胤算是历史上最人道、最仁慈的了,他没有屠杀功臣,而且把他们放归田里,给予优厚待遇,让他们安享富贵去了。